| ���y�g���̗����E���� �@����̎���́A�y�g���ł��B���̒�q�ł������V�����E�y�g���i�܂��̖����P�t�@����j�́A��C�G�X���\���˂Ƀn���c�P�ɂ����ׂɕ߂炦��ꂽ��A��Վi�J�C�A�t�@�̉��~�̒���ŁA���O���u���O�����̒j�̒��Ԃ��v�Ɩ₢���i�����j���ꂽ���A�{�����O�ɎO�x�A���ɂ����u���̐l�̂��Ƃ��A�킽���͒m��Ȃ��v�ƁA�U��̏،������܂����B �@��q�̒��ł���Ԃ̌Z��q�Ƃ��đ��h���W�߂Ă����y�g�����c�ł��B �Ō�̔ӎ`�ŁA��C�G�X�����_�̗���ɂ���ĕ߂炦���邱�Ƃ�\���������̎��ɁA���̒�q�����̑O���u���Ȃ��ׂ̈Ȃ疽���̂Ă܂��v�ƌ�����y�g�����c �����\�����ꂽ�ʂ�A�������A���𗠐����̂ł��B �@�y�g���͎��Ȍ����~�̋����j�ł����B���̐��i�ɂ͖Ԍ��̃{���{���Ƃ��Ă̐�������e�𗎂Ƃ��Ă����̂�������܂��A�����y�g����������\������钼�O�A��q�����̊ԂŒN��������̂����ɂ��ċc�_�ɂȂ����Ƃ������Ƃ�����܂����B���悻�l�ԓI�Ȋ��o�Ō����A�ŏ��̕��Œ�q�ƂȂ�A�ł���ƒ����s�������ɂ��Ă����y�g����������̂��Ƃ����b���W�J���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A���͂�����z�i�����ȁj�߂�悤���u���Ȃ������̒��ł�����̂��l�́A������Ⴂ�҂̂悤�ɂȂ�A��ɗ��l�́A�d����҂̂悤�ɂȂ�Ȃ����B�v�Ƌ������܂����B�����������i�����j���y�g���ɑ��Č��ꂽ���t�ł͂Ȃ��������A�Ǝv���܂��B �@�����O�x�m��Ȃ��Ə،����A���g�̗���ɑł��Ђ����ꂽ�y�g���́A�J�C�A�t�@�̒�����o�āA�勃���ɋ����܂����B���̌�A���g�̔Ƃ����߂̑傫���ɁA���͂⎩���͂��Ȃ������̏�ɗ��ɂ͂ӂ��킵���Ȃ��҂ł���ƁA��q�����ɍ����������Ƃł��傤�B �@�y�g���͎��g�̗���̍߂̏d�����A���悻���_�̗���Ɠ������Ƃ߂Ă����ɈႢ����܂���B��݂R�O���Ŏ�������_�́A��Վi�J�C�A�t�@�ɋ�݂𓊂��Ԃ�����A����̖���₿�܂����B�y�g�������l�ɁA�\���˂Ƀn���c�P��ꑧ�₦�����̎p��ڂ̓�����ɂ��āA���͂���Ă͂����Ȃ��Ǝ��E���l�����ł��낤���Ƃ͑z���ɓ����܂���B�������A�y�g���͎��˂܂���ł����B���̂Ȃ炻��́A�����Ȃď����Ă���������Ȃ��قǂ̑�߂�Ƃ����y�g���������A�������p���ɂȂ�v��������Ă���ꂽ����ł��B ���y�g���̐S�� �@���n�l�ɂ�镟�����Q�O�͂P�P�߈ȉ��ɋL����Ă���悤�ɁA�y�g�����}�O�_���̃}���A�ɂ���������������ꂽ���Ƃ�m��܂��B�������A�}���R�ɂ�镟�����P�U�͂P�P�߁A���J�ɂ�镟�����Q�S�͂P�P���ɂ���悤�ɁA��q�����͒m�点���Ă��A�N��l�Ƃ�����̕�����M���܂���ł����B�����A�������J�ɂ�镟�����Q�S�͂P�Q���ȉ��ɂ́A����A�y�g����������֑����čs�����ƋL����Ă��܂��B �@�c�O�Ȃ��炱�̎��y�g���́A���������ɉ���Ƃ͂ł��܂���ł������A�y�g���͉��̈�l�A��֑������̂ł��傤�B���������̎��ɉ�������������Ȃ̂ł��傤���H�z�����Ă݂Ă��������B���Ȃ����y�g���Ȃ��A�ǂ̂悤�Ȏv���ŕ�ւ̓��̂�𑖂邩���B �@���͂����v���܂��B�y�g�������ɎӍ߂����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���������̎Ӎ߂́A�͂�����A��������郌�x���̎Ӎ߂ł͂Ȃ������͂��ł��B�y�g���͂������_�̓{��ɂ���Ė��₽��邱�Ƃ����o�債�Ă����ł��낤�Ǝv����̂ł��B����A������������u�킽�����E���Ă��������v�Ɗ肢���������̂�������܂���B ����ƃy�g���̍ĉ� �@�c�O�Ȃ��琹���ɋL�����������Ă��āA�y�g���������̎�C�G�X�Ƃ̍ĉ�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł���������m�邱�Ƃ͂ł��܂���B������J�������A�R�����g�̐M�k�ւ̎莆�T�E�P�T�͂T���ɁA�����L����Ă��܂��B�u�P�t�@�Ɍ���A���̌�P�Q�l�̒�q�Ɍ��ꂽ�c�v�ƁB���̋L������A�����̎��͒�q�����Ɏp���������O�ɁA�y�g������l�����̍ĉ����ʂ����Ă���ꂽ�Ƃ������Ƃ�������܂��B �@�ĉ�̎��A�y�g���͎������O�x�ɂ��n���������u�m��Ȃ��v�Ə،��������Ƃւ̐ӂ߂���ɈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă������Ƃł��傤�B�������A�����y�g����ӂ߂��邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł��B���́A�����y�g����ӂ߂��Ȃ������̂��c�B���̂��Ƃ������\���˂ɉ˂�������O�ɁA��̏o������ʂ����y�g����@���ꂽ�G�s�\�[�h����m�邱�Ƃ��ł��܂��B ���傪�ӂ߂��Ȃ������� �@���J�ɂ�镟�����V�͂R�U�߁i�V������F�V���P�P�U�y�[�W���i�j�`�S�V�������J�����������B �@���ɂS�O�߈ȍ~�A�㔼�����ɂ��������y�g���Ɍ������Č�肩���Ă����邱�Ƃɒ��ڂ��Ă������������̂ł��B�����ĂS�V�߁B�u������A�����Ă����B���̐l�������̍߂��͂��ꂽ���Ƃ́A���Ɏ��������̑傫���ŕ�����B�͂���邱�Ƃ̏��Ȃ��҂́A�����邱�Ƃ����Ȃ��B�v�ƋL����Ă��܂��B����͋l�܂�Ƃ���A����������������u�������͂��ꂽ�҂́A�����邱�Ƃ������v�Ƃ������Ƃ��A�y�g���Ɍ�������肩���Ă�������̂ł��B �@�y�g���͑��̒�q�ȏ�̍߂�Ƃ��܂����B������y�g�������̒�q�ȏ�ɑ���������҂ƂȂ�ׂ���̂��v���ł����B �@�����y�g���Ɠ�l�����̍ĉ���ʂ����ꂽ���A��߂�Ƃ����y�g�������͂��ɂȂ��܂����B���̎͂��̑傫���̌̂ɁA�N��������������ɂ͂����Ȃ��҂��ƕς���ꂽ�̂ł��B �@���̎��A�����y�g���͎��ɁA�V�����y�g���ւƐ��܂�ς��܂����B�������y�g���̐M���͗h�邬�̂Ȃ��A���������P�t�@�i��j�̐M���ւƑ���ς���ꂽ�̂ł��B ���]���҂��爤����҂� �@�y�g���Ƃ̍ĉ���ʂ����ꂽ��A���͓�x�ɓn���Ē�q�����̑O�Ɏp��������܂����B�����ĎO�x�ڂɁA���܂�ς�����y�g���Ƃ̊ԂɁA�V���Ȍ_��̏����݂����܂��B���ꂪ���e�L�X�g�̒��O���n�l�ɂ�镟�����Q�P�͂P�`�P�S���ł��B �@�F������C�t���ꂽ���Ƃł��傤�B�����ɋL����Ă���������y�g�����ŏ��ɒ�q�Ƃ��ꂽ���̏ɂ������肾�����Ƃ������Ƃ��B���ɏꏊ�������A��q�����̌̋��ł����K������(�e�B�x���A�X)�Δ��ł��B���悻�R�N�O���y�g�������ɏ]�������A�y�g�����u�Ԃ�ł��Ȃ����v�ƌ���ꂽ��̌��t�ɔ��M���^�̂܂��u�������A�����t�ł�����Ԃ��~�낵�Ă݂܂��傤�v�ƖԂ�ł��A�務�̊�Ղ�ڂ̓�����ɂ��܂����B���̎����́A�y�g�����u���Ȃ���l�Ԃ��l�鋙�t�ɂ��悤�v�Ɩ���Ă��܂��B �@�����čĂсA�����̎����A�P�t�@�i��j�Ƃ��ĐV�������ꂽ�y�g���ɁA���l�̊�Ղ�������܂����B��q�����͖�ʂ����x�Ԃ�ł��Ă��A�����l�邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�������A���������A����ł�������邪����������u�M�̉E���ɖԂ�ł��Ȃ����B��������Ƃ��͂����v�Ƃ̎�̐��ɕ����]�������A��q�����͑務�̋����l���̂ł��B����́A�Í��̎�������Ƃ��ė���ꂽ�~������ے�����o�����ł�����܂��B �@���������A�������̒��҂ł������n�l���u�傾�v�ƌ����₢�Ȃ�A�y�g���͏㒅���܂Ƃ��Čɔ�э��݁A�N����������C�G�X�̂��ƂւƉj���܂����B�j���ɂ����̂ɁA�킴�킴�㒅���܂Ƃ��Čɔ�э����y�g���̍s���́A�s���ȍs���Ƃ��Ę_�����邱�Ƃ�����܂����A��������̂��Ƃ삯���悤�Ƃ���A���ɂ��s���ȊO�̉����̂ł�����܂���B �@�����R�����̑O�ɗ����Ƃ͂ł��܂���B������㒅��g�ɂ܂Ƃ����킯�ł����A�㒅��g�ɂ܂Ƃ����Ƃ��j����W���邱�Ƃ܂ŁA�l�����y�Ȃ������̂�������܂���B���ɂ���čs�����鎞�A�킽�������͂����Ό�ɂȂ����u�Ȃ�ł���Ȃӂ��ɂ����̂��낤�v�Ǝv�����肷����̂ł��B���Ɉ��͗�Â������̂ł��B�㒅���ۂ߂Ċ݂܂ʼnj���������Ƃ���ŏ㒅�𒅂Ă��ǂ������̂�������܂��A�y�g���͂���Ȃ��Ƃ��l�������ɁA���������������ɋߕt�����Ƃ��v���Ă����̂ł��傤�B���́A�y�g���̂��������s���̒��ɁA�����g�ɑ��鈤���m�F����Ă����ɈႢ����܂���B �@�݂ɒ�������q�����Ƌ��ɁA���͐H��������܂��B�ΔȂŔނ炪�w�ɂ��Ă����R�́A������C�G�X���܂̃p���Ɠ�C�̋��Ōܐ�l�̐H����{����Ղ������ꂽ�R�ł����B���̘[�ŁA���͒�q�����Ƀp���������A���������ĕ������܂����B ���V�������ꂽ���� �@�H���̌�A���͎O�x�u���n�l�̎q�V�����A���̐l�����ȏ�ɂ킽���������Ă��邩�v�Ɛq�˂��܂��B�y�g���͒�q�����̒N��葽�����͂��ꂽ���ƂŁA���̒N����������Ă���ƍ������܂��B�O�x�ڂ��u�킽���������Ă��邩�v�Ɛq�˂�ꂽ���A�y�g���͔߂����Ȃ��Ă��܂��܂��B��߂��͂��Ă��������A���̐M�͖��ɑウ�Ė������ƂȂǂȂ��ƒm���Ă�����͂��Ȃ̂ɁA���̏�܂��^���Ă�����̂����y�g���͋��������C�������������Ƃł��傤�B�y�g���̐l�Ԑ����悭�\���Ă���ӏ��ł��B�������A�C�G�X�����͌������y�g�����^���āA��������ꂽ�킯�ł͂���܂���B �@�O�x�u���̐l�̂��Ƃ��A�킽���͒m��Ȃ��v�ƌ�������̌��ŁA�O�x�u���Ȃ��������܂��v�ƒ�q�B�̑O�ō��������邱�ƂɈӖ����������̂ł��B���́A�y�g���̐M�����́A�ȑO��q�����̒��ŒN��������̂������c�_���Ă������̂��̂Ƃ́A���I�ɑS������Ă������Ƃł��傤�B�y�g���͐S�ӂ���A��q�����̒����u������Ⴂ�҂̂悤�ɁA�d����ҁv�ɕς����Ă����̂ł��B���̂悤���ӂ���キ���ꂽ�y�g���ɂ����A�����u�킽���̎q�r�������Ȃ����v�Ɩ������܂��B���̂��Ƃɂ���āA����܂ł́A��̖��i�߂��j���Đ鋳����҂���A��ɑ����Ėq���҂ւ��A�����������V�������ꂽ�̂ł��B �@�����Ɍ������A�����̃e�L�X�g������̌��_�������Ă���ƌ������Ƃ��ł��܂��B����́A�����̎傲���g�ɂ���ŏ��̐��`���ł���A�y�g����q�҂Ƃ����ŏ��̈莮�ł�����܂��B �@���n�l�ɂ�镟�����P�͂S�Q���̋L���̒��ŁA��C�G�X���y�g���ɍŏ��ɏo���ꂽ���u���Ȃ��̓��n�l�̎q�V�����ł��邪�A�P�t�@�i��j�ƌĂԂƂ��Ƃɂ���v�ƌ����܂����B�����āA�}�^�C�ɂ�镟�����P�U�͂P�W��������Ȃ��̓y�g���B�킽���͂��̊�̏�ɂ킽���̋�������Ă�B��ƌ��ꂽ�̑������A���̎����A����܂����B���ׂĂ���̂��v���̒��ɂ��������ƂȂ̂ł��B���̂��Ƃ̌̂ɁA���[�}�E�J�g���b�N���������㋳�c���y�g���Ƃ��Ă���̂ł��傤�B�o�`�J�����s���[�g���i�y�g���j�吹�������̏ے��ł��B ���M�͈����邱�� �@���āA�y�g�������ɂ���ē˂��������ꂽ�悤�ɁA�M�Ƃ́A��������邱���ł��B �@���������̂����ɋߕt�������ƒ��̐g���̂܂ܐ��ɔ�э��ނ��ƁA���������������Ƃ����ƒm�肽���Ɗ肤���ƁA�����Ĉ��������Ɋ��ł������������Ɗ肤���ƁA�����͋`���ł����߂ł�����܂���B����������킽��������l�ЂƂ肪��̓I�ɂ����������Ɗ肢�A���邢�́A���������ɂ͂����Ȃ��Ƃ̎v���ŁA�˂���������邱�ƂȂ̂ł��B |

http://www.intership.ne.jp/~aoyama/petoro.htm |

|

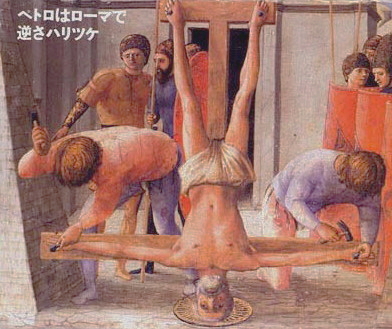

���y�g���̍Ŋ� �@�y�g���̍Ŋ��ɂ��ẮA�c�O�Ȃ��������̐��T�ɂ��̋L���͂���܂��A�`���ɂ��A�c��l�������������Ă������[�}�ŁA�\���˂ɋt���Ƀn���c�P�ɂ���A�}�������Ƃ���Ă��܂��B �@�u�c��l���͒���E���A��ƐQ�����Ƃ��̕�����E���A�Ȃ����E�ւƒǂ����A�Ƃ�ł��Ȃ��j�ŁA���̂������Ղ�C���Ń��[�}�̊X�ɉ���ȂǁA���̖T�ᖳ�l�U��͏�O���킵�Ă��܂����B�l���́A�U�S�N�����[�}������̋^���������Ɍ��������A�L���X�g���k�ɖڂ�t���܂��B���悻�u�ً��k�̂�����ɍ߂����Ԃ���Ⴂ���v�Ƃł��v�����̂ł��傤�B �@����ʌ��^�ɂ�����y�g���͕߂炦���܂����A��x�͓����o���Ă��܂��B�������A������r���A���[�}�̖����o��Ƃ�������̎��Ƃ���Ⴂ�A�y�g�����u�ǂ��֍s�����̂ł����v�Ɛq�˂�������u�\���˂ɂ����邽�߂Ƀ��[�}�ɍs���̂��v�ƁA�������ɂȂ��܂����B�w���̎��Ɠ������x�w��͂܂������̐g����Ƃ��Ď��̂��Ƃ��Ă����饥����x�ƁA�y�g���͒j�����ɋ����܂��B���������i���т��j��Ԃ��Ė߂�A�t���Ƀn���c�P���}�������B�v�Ƃ����̂ł��B �@���[�}�N�\�ɂ����y�g���̏}���̓��[�}��̗��N�ł����U�T�N�ɂȂ��Ă��܂��B���̓`�����ǂ�قǐ��m�ł��邩�A�肩�ł͂���܂��A���ɂ����������Ƃ��āA�y�g���͂ǂ̂悤�Ȏv���ŌȂ̏\���˂ւƌ��������̂ł��傤�B �@�y�g���͑z���N�����Ă����ɈႢ����܂���B�����̎�C�G�X���O�x�J��Ԃ��Ė��ꂽ�A���̌䌾�i�݂��Ƃj�B�u���n�l�̎q�V�����A�킽���������Ă��邩�v�B �@�y�g������C�G�X�ւ́u���v��\�����߂ɁA����i��ŏ\���˂ɂ����ł��낤�Ƒz���ł���̂ł��B �������A����^���� �@�u���v�������ɋL����Ă���ʂ�A�_����o�����̂ł��B�킽�������������̍߂�m��A�������͂���Ă���ƒm�邱�ƂŁA�_�̈��̍L���A�����A�����A�[���ɋC�t���܂��B�����_���Ƃ�q�C�G�X���A�킽��������l�ЂƂ�̍߂̑㉿�Ƃ��āA���ɓn���ꂽ�قǂɐ[���[�������Ă��������Ă��܂��B�����_�̈��ɉ����邱�ƁA���ꂪ��������邱���Ȃ̂ł��B �@�u���v�Ƃ��������͎O�̕������琬���Ă���ƌ����܂��B �u��v �u�S�v �u�O�ɗ����v |

|

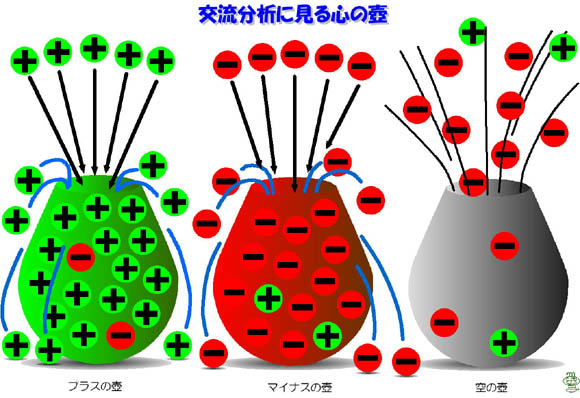

| �@���x�A�S���w���u�𗬕��́v�ɐl�̐S����栂����l����������܂��B�S�͚�̂悤�ȕ��ŁA���̚�̒��ɑ��҂����R�̃X�g���[�N���Ă���ƁB �@�X�g���[�N�ɂ��v���X�̃X�g���[�N���}�C�i�X�̃X�g���[�N������܂��B�v���X�̃X�g���[�N�Ƃ́A����ɔF�߂Ă��������A�����Ă��������A���łĂ��������A�_�߂Ă��炤���Ƃœ�����S�̉h�{�̂��Ƃ������܂��B���ă}�C�i�X�̃X�g���[�N�Ƃ́A���肩�疳�����ꂽ��A�ے肳�ꂽ��A�\�͂�������A�Ȃ����n���ɂ���邱�Ƃŗ^������S�̏���ł̂��Ƃł��B�����āA��l�ЂƂ�̐S�̚�͒�Ȃ��ł͂Ȃ��A�N���o���ɉ����Ă��ꂼ��ɗe�ς����܂��Ă���Ƃ����l���ł��B �@���̐S�̚�Ƀv���X�̃X�g���[�N�𑽂����҂́A�₩����o���v���X�̃X�g���[�N�����͂ɕ����^���܂����A�}�C�i�X�̃X�g���[�N�𑽂����҂́A�₩����o���}�C�i�X�̃X�g���[�N�����͂ɎT���U�炵�Ă��܂��܂��B�����čX�ɁA�ǂ���̃X�g���[�N������ɓ���Ă��炦�Ȃ��҂́A�v���X���낤���}�C�i�X���낤���W�Ȃ��ʼn_�ɗ~���āA�X�g���[�N���Ái�ނ��ځj���Ă��܂��̂������ł��B�����ċ�̚�̒��̃X�g���[�N�͂����ɒe���ď����Ă��܂��A�������܂���B���̂��߂ɁA�ǂ�Ȃ��Â��Ă���̚�͊��������A��̂܂܂Ȃ̂ł��B |

|

| �@�킽�������̐S������������̂悤�Ȃ��̂ł���Ȃ�A�u���v�Ƃ��������������悤�ɁA�킽���������_�̈����v���X�̃X�g���[�N�Ƃ��ĐS���t�ɒ�����Ă��邱�Ƃ�m��A������A�₩����o�鈤�̃X�g���[�N�𑼂̐l�X�ɗ��������^���鑶�݂Ƃ��Đ�������Ă���B�����A�l���邱�Ƃ��ł���̂ł��B�����q�t���悭�g�����u���������v�A�R�b�R�l���鋳�t���u�f�B�A�R�j�A�v���A���̈�ƌ������Ƃ��ł���ł��傤�B �@�́A�u���������A���������v�Ƃ����̎��̉̂�����܂������A�����ꂽ�o�������҂������l�������邱�Ƃ��ł��܂��B�킽�������́A�N����������O�ɁA�܂��������������͂���A�_�l�ɁA�����Ď�C�G�X�E�L���X�g�Ɉ�����Ă��邱�Ƃ�m�邱�Ƃ���Ȃ̂ł��B�킽�������́A������Ă��邩�炱���A���������̂ł��B |